わけもなく眠れない夜がつづきましたら、

わたくしどものホテルへおこし下さいませ。

あなた様に快適なお部屋と

枕をご用意してお待ち申し上げております。

ホテル&リゾート《眠るの町》コンシェルジュ 田中

「ホテルに着きましたよ。」

聞き慣れない声で目が覚める。

どうもタクシーの中でウトウトしてしまったらしい。

「いくら?」ぼやけた目をこすりこすり訪ねる。

頭の中が白い液体でいっぱいだ。これはもう脳なんかじゃない。

おかゆだ。それも、味無しの。

奈良ホテルの朝食に出るやつみたいな。真っ白で出来たての。

「料金はもう頂いてるよ。でも、おつりは貰っていいかな?

子供が3人もいて、何かと物いりでね。」タクシードラバーが言った。

おつりをせびるタクシーってなんだよ!

自分の眉間にシワがよるのが分かる。

けれど、よく見れば日本人じゃない。

……いけない、海外に来てたんだっけ?

「あぁ、好きにしていいよ。」

タクシーを降りると、そこは見たこともない場所で、

おそらく来たかった場所でも、来るべき場所でもない。

だって、こんな所知らないし。

振り返るとタクシーはもういない。おまけに手ぶらだ。

正面にあるのは、壁だ。いや、城壁だ。

右にも左にも果てしなく続いている。

一箇所だけ塔のような作りの入口らしきものがある。

入口には赤い服を着たドアマンが立っている。

そういえば、タクシーのドライバーが「ホテルに着いた」って言っていたな。

僕はこのホテルに来る予定だったのか? 記憶がまったくない。

っていうか。ドアマンはヒツジのかぶり物をしている。

顔だけ黒くて、クルクルっと巻いたツノが付いてる。

……バカバカしい格好をしてぇ。こんなホテルに絶対行くもんか。

他に僕が行くべきまともな場所を探して辺りを見回したけど……後ろはもっとヒドイ。

岩だらけの丘が、丘が、丘が、丘が、地平線の向こうまで、延々と続いている。

「日本人!」誰かが叫んでる。

マントを着た男が、笑いながら入口を指している。

「……ご親切に!」僕はもごもごと答える。

他に行くところもないし。

旅行中だったのか? それとも、ロビーで誰かと待ち合わせていたのだろうか? 行けば何かを思い出すかもしれない。

それにレセプションに行けば電話もできるだろうし。

事態打開だ。

それにしても、……何だかよく分からない。

雄ヒツジのドアマンに促されてロビーに入る。

外の風の音がピタリと止み、室内は時間まで止まっているかのように静かで落ち着いた雰囲気に満ちている。どこかで古い時計の歯車が動く音がかすかにしている。

でも、時計らしきものは見あたらなかったけど。

そして、フロアには真っ赤な絨毯が、真っ直ぐに奥の巨大なドアまで続いている。

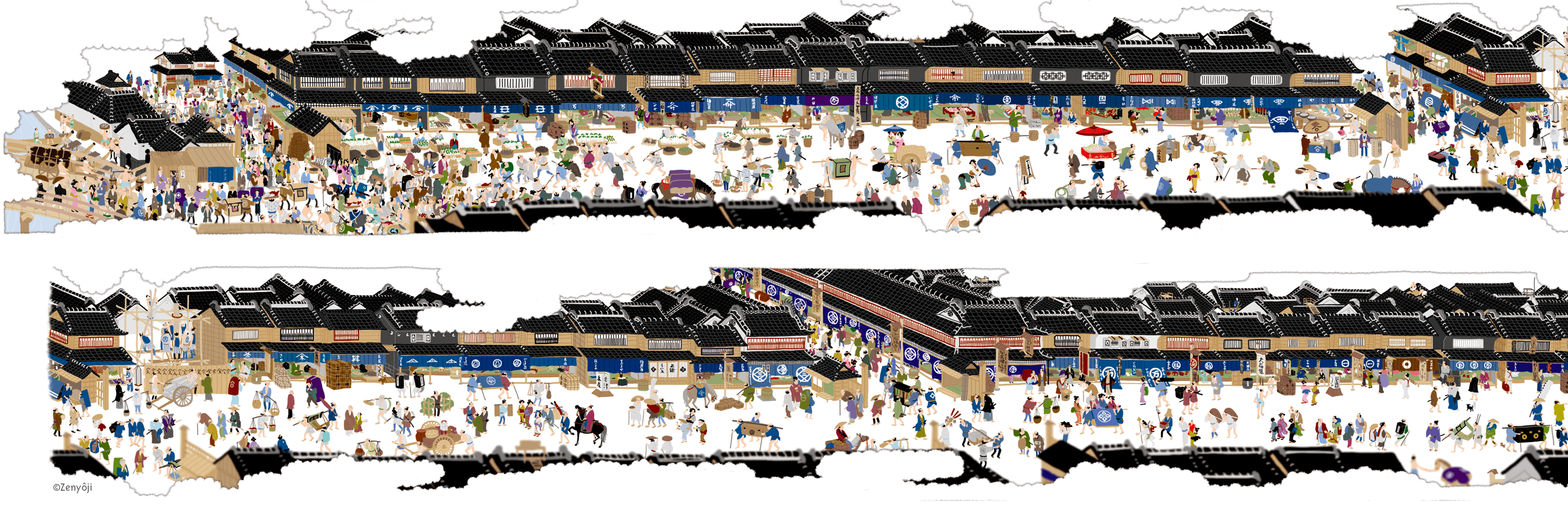

巨大なドアの高さは6メートルほどもあるだろうか。大きさも去ることながら、この建物からしてかなり古いものの様で、その貫禄に無条件に敬意が湧いてくる。300年? いや、この手の建築物は1000年は経っていても珍しくない。

このドアが、その年月の間に反りも歪みもしないなら、そうとうの腕前の建具師が作ったことになる。

高い天井には、これまた年代物のシャンデリアが2つぶら下がっている。

巧みとは言えないガラス一つ一つが微妙に形が違い。曖昧な光が揺らめくように輝いている。

床は一面にモザイクが施されている。絨毯で部分的には見えないが、これも古いものだろう。なによりも、欠けることなくメンテナンスされていることのが素晴らしい。

でも……。ロビーには僕の相手らしい人物は誰もいなかった。

それどころか、レセプションもなく、枝分かれした赤絨毯の先には、コンシェルジュのデスクがあるだけだ。

コンシェルジュがいないホテルは山ほどあっても、コンシェルジュだけのホテルなんて聞いたこともない。

ロビーの右手に続く廊下の先にはレストランがあるようだ。チークのフレームにガラスのはめられたドアの向こうから、微かに食器の音が漏れて、石造りの壁に反響している。

とりあえずというか、成り行き上、絨毯をだとってコンシェルジュの前に行く。僕が何しにここへ来たのか、ヒントが貰えるかもしれない。

コンシェルジュの前に最後の1歩を踏み出した時、彼は僕が口を開くのを制すると、信頼しなさいとでも言いたげな笑顔を僕に向けた。

「お待ち申し上げておりました。お部屋の用意は整っております。

すぐにご案内できますが、お先にお食事をなさいますか?」

と、唐突に言う。

彼は僕の名前も聞かないし、宿泊カードに記入するようにも言わない。クレジットカードを出せとも言わなければ、パスポートの見せろとも言わない。

「いや、泊まりに着たわけじゃないんだ。だいいち手ぶらだし」

僕はそう言った後から、急に財布も持っていないんじゃないかという不安が頭をよぎった。

両手であらゆるズボンのポケットを上からさすってみたけど、やっぱり、何もない。タクシーの中に忘れたかもしれない。

ドライバーは料金を受けとったと言っていたから。

……多分タクシーの中で使ったはずだ。しまったな。

僕が途方に暮れていると、コンシェルジュは全てを承知しているようにうなずいた。

「存じておりますよ。当ホテルには私物は持ち込めませんので、お財布もパスポートもお持ちでなくても、なんら問題はございません。」

「しかし、それじゃ僕は宿泊代を払えないよ……」

「ご心配無用でございます。料金はすでに頂いておりますので、ご安心しておくつろぎ下さい。」

まただ。なんで全部支払い済みなんだ?

「僕が払ったの? インターネットか何かで申し込んだのだろうか? 申し訳ないが、全く覚えがないんだ。ここが何処かも知らないし……。」

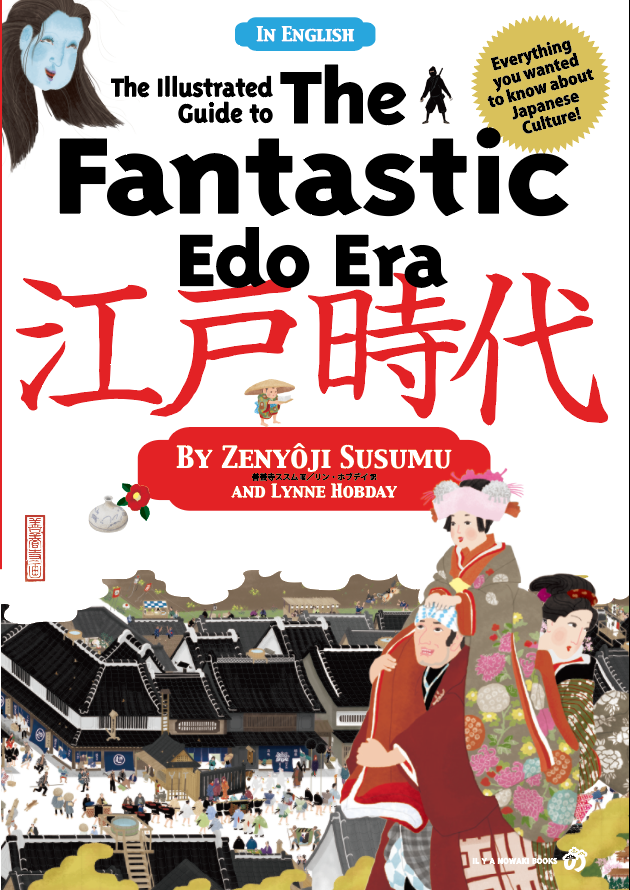

「《眠るの町》でございます。創業は4000年ほど前になりまして、こちらでは……大変恐縮ですが、どなた様でもご存じの老舗でございます。

御料金は……皆様そうでいらっしゃいますが、おそらく、あなた様のご先祖様か……守護霊様か、当方では察しかねますが、いずれにせよ、お客様の大事な方からお支払いを承っております。」

全く話しが飲み込めない。

「申し遅れました。私は当ホテルのコンシェルジュをさせて頂いております、田中と申します。ご宿泊中のご用件をなんでもたまわります。」

「……ありがとう。」

また、頭の中に白いものがいっぱいに溢れて来た。

いったいこれは何なんだ?

「枕はお持ちではないですね?」

「えっ? いや、何もないんだ。記憶もないみたいだし……」

サイフも無いのに、枕だけ持って旅する奴がいるのか?

そうだ、きっと記憶喪失だ。あ〜何があったんだろう? 普通はこんな時、道端で知らない人に囲まれて、「大丈夫ですか!」とかっていうシーンから始まるんだろうけど……。額から血とか流してたりして、ボーっとしてると救急車のサイレンが聞こえてくるとか。それとも、病院のベッドで、知らない人に囲まれて、「あ〜よかった、目が覚めたのね!」なんて言われたりするとか……。

でも、これは? 違うパターンだ。僕のオリジナルか? 記憶だけ無くなっているけど、事態は予定通り進んでいる形式だ。

「ご心配いりません。先ほども申しましたとおり、私物は持ち込めませんので。

今、お召しになられているお着物と、ご愛用の枕以外はです。

記憶もお持ちになれません。」

記憶もお持ちになれません? ?

さっぱり分からない。

やっぱり分からないし、まったく分からない。

「ご宿泊中の身の回りのお世話は、このヒツジが承ります。

口はきけませんが、言葉は理解しておりますので、なんなりとお申し付けください。

ヒツジで足らないご用は、何時でも私、田中にお申し付けください。」

コンシェルジュ田中が手の平で指した先には、ベルボーイの赤い帽子を被った小さなヒツジが2本足で立ってお辞儀をしていた。

……両手で大きな白い枕を抱えている。

つられて会釈する。

そうなんだ……。僕はいつもこうなんだ……。

不都合でも理不尽でも、とりあえず流れに任せてしまう。

だから事がややこしくなる……。

わかってる……。だからつけ込まれたり、損したりするんだ……。

しかし、記憶がない以上しかたがないじゃないか……。

いや、まてよ……。

よ〜く考えるんだ……。

常識ってものが僕の武器だろ?

「ちょっと、待て」って言うんだ。

ここまで、まともなコトがあったか……?

タクシーに釣り銭をねだられたり。

雄ヒツジがドアマンをしていたり……。

そして、名前も聞かないのに、僕が誰か分かるコンシェルジュがいるのか?

僕は有名人じゃない。それにだいいち、ご先祖や守護霊が料金を払っているって言うホテルに泊まれるか……?

カードもないんだぞ!

携帯……そうだ、携帯電話は…?

……無い。ハンカチすらポケットに無い(いつも持ってないけど)!

いやいや、もっと大事な事を忘れるところだった。

目の前のヒツジだ!

ヒツジのヒツジっていうダジャレか?

こんなちっちゃなヒツジが2本足で立って、お辞儀するか?

STAR WARSのキャラクターみたいに中に誰か入ってるとしたら……!

あぁ、大阪にあるテーマパークだ!……なんだっけ? あ〜思い出せない!

きっとここは、そこのアトラクションだ!

その時、コンシェルジュ田中が僕の心をみすかしたように、口をはさんだ。

「ヒツジですが、執事ではございません。ベルボーイでございますので、お客様のスケジュールに口だしいたしませんので、ご心配なく。」

そうか。……大阪ではないようだ。多分、大阪なら、「それはシツジじゃ!」ってツッこむだろうから……。

「このヒツジの名前はジュジュと申します。お客様専任でございます。

お部屋のご案内からルームサービスまで、それから、当ホテルは町になっております。

はじめてのお客様には、迷路のように感じられるかもしれませんが、何時でもジュジュが道案内を致します。

また、何時どこをお散歩されても結構です、お部屋以外でお眠りにつかれても問題ございませんよう、ジュジュがいつでえも枕をお持ちします。ご安心ください。

お眠りになられるその時まで。」

眠る? ……そうだ、いや、そうなんだ。僕は眠れないんだ。

もうずいぶん長い間、上手く眠れないんだ。

眠ってもすぐに目が覚めるし、それに眠るとかえって疲れる。

夜に眠れないから、昼間は眠くてイライラするし、タクシーに乗った時みたいにちょっとした間に寝てしまうくせに、眠るべき時に全く眠れない。

これはきっと、新しい睡眠障害なのかもしれない。

幻覚なんだ。

在りもしない世界で、ありもしない、おかしなキャラクターと会話を……。

そうこうしているうちに、巨大なドアがギシギシと重い音をたて、音の割りにはスムーズに開いた。

そして、その向こうは……地中海風の町が広がっていた。

よく分からないけど……、こんなスゴイホテルは見たことがない。

中を覗かずに帰る手はないだろう。

客室はどんなだろう? 先祖だか守護霊だか知らないけど、誰かが招待してくれたみたいだし、1泊くらい泊まってみるべきだ。

きっと、夜になれば、僕をからかっている、その誰かが正体を現すだろう。

ディナーに誘って来るはずだ。僕ならそうするから。

……確証も根拠もないけど。

ヒツジについて町へ入る。

真っ白な家が並び、建具のブルーがなんとも美しい。

その白い壁に反射して、町中が光りに溢れている。

光は不思議な温かさをもっていて、歩くと少し汗ばんで来る。

コンシェルジュが迷路のようだと言っていたから、僕は道を覚えようと、道順を追った。道を覚えるのは得意なんだ。

ロビーから真っ直ぐ行き、突き当たりを右へ。道は弓なりに左へカーブして、黄色い郵便ポストの角を過ぎた左の路地を入り、階段を上る。踊り場を横切り、右から2つ目の階段を登る。アーチをふたつ潜って、突き当たりを右に折れると、狭い踊り場に出る。そこには井戸があって、井戸の回りに花がいっぱい咲いていて、その美さに少しの間見とれてしまった。それからさらに路地を進んで……。

あぁ、もう覚えきれない。

そうなんだ。僕の欠点は、自分で思っているほどできないことなんだ。

……どうでもいいけど。

最後に海の見える踊り場に出た、涼しい風が汗ばんだ背中に気持ち良いい。

海を望む塀はベンチになっていて、毛氈のように赤い絨毯がしかれている。

ここに座って海を眺めたら、気持ちよさそうだ。

オレンジの木のすぐ脇の階段を上ると「46」と書かれた建物についた。

どうやら、これが僕の部屋らしい。

ヒツジがポケットから、黒いカギ束を取りだしドアを開けた。

……ほら。やっぱり着ぐるみだ!

本物のヒツジにはポケットはないもの。

ドアを入ると、すぐに客室ではなく玄関があった。右手にクローゼットがある。

ドアの脇には大きな姿見もある。これは高級だ。

ヒツジは、枕をクローゼットにしまってから、客室のドアを開けて、道を譲った。

促されるままに階段を上がって部屋に入る。そこは、僕が普段使うようなビジネスホテルとは似てもにつかない世界だった。こんな部屋に泊まる自分を想像したこともない。

部屋の奥には、キングサイズの天蓋付きのベッドがド〜ンと置かれている。寝返りを3回うっても落ちそうにない大きさだ。おまけにベッドの四隅には金箔を貼った柱が立っている。広い部屋を狭く感じさせるような柱だけど、その柱すら持てあますほど天井が高い。

窓辺はソファーになっていて、ここから外を眺めながら本を読んだら気持ちよさそうだ。(残念ながら、本も持って来てないけど。)

そうだ、朝食はここで食べたいな。

その他には、伯爵が使うような豪華なデスクと、鏡台、チェスト。どれもアンティークな感じだ。いや、ぜったいに年代ものだ。そして、部屋を落ち着かせているのは、……テレビがない。どんな部屋にも100%似合わないあの家電がないからだ。

いや、気に入った。今まで、部屋のことなんか考えたことはないけど、住むならこんな家に住みたいな。

ヒツジは部屋のスイッチを一つ一つ点けては消しして示し、最後にバスルームのドアを開いた。ブルーのタイルが貼られた室内は、広くて心地よさそうだ。バニラにラズベリーが混ぜられたような甘い香りがする。窓があるのも洒落てるし。そこにキャンドルが置かれているのもイカしている。

ここも本を読むのによさそうだ。

そうは言っても、最近はちっとも本を読んでいないんだけど。読みたい本はたくさんあるのに、心が落ち着かないから、ページを開いても殆ど読み進められないんだ。

窓から差し込んだ陽の光がバスルームいっぱいに反射していた。

なぜだか、その光の反射は「静かな午後が踊っている」ように感じさせた。僕はしばし光に見とれて、ボンヤリと子供の頃を想い出した。

子供の頃、何もすることのない午後。ドクターペパーを飲みながら、やっぱりこうして、窓から差し込む光に見とれていたんだ。

窓形に切り取られた光が床に落ちていて、ソファーやスリッパやおもちゃなんかにゆがめられているのが面白かった。その“裏側の無い立体の世界”をなんと呼ぶのだろうと考えていた。

それで確か、ポカロンとかなんとか、そんな名前を付けた気がする。

暖かい日差しの匂いも心地良かったなぁ。

あれ〜なんだろう? 母親がいつも聴いていたクラッシックの曲。

僕はクラッシックが嫌いだった。気持ちよく聴いていると、やがて暗雲が立ちこめるようにドキドキさせられるし、恐ろしくさせられたりもする。鼓動が早くなって、居ても立っても居られなくなるんだ。そして、突然終わったりするから。僕の心臓はドキドキのままなのに。片づかない思いが残される。

だから、今でもクラッシックを聴くときは身構える。

好きな音楽は、ナチュラル・レゲーかな。潮騒を感じさせるような。そんなのが好きだ。あと、アコースティック・ギターの音も好きだよ。気取らない音がね。テクニックっぽいのじゃないのがいい。

我に返ると、背中から海の風が薫って来た。

ヒツジが部屋の窓を開け、眺めをご覧くださいとばかりに手の平で指している。

丘を見下ろす景色の向こうに、ターコイズブルーの海が広がっていた。

白い町。コバルトブルーの窓とオレンジの瓦屋根。なんて、キレイなんだろう。

灯台もある。恐らくここは岬の先端なのだろう。

それで初めて気づいた。空には満天の星空がきらめいている。ずっと、昼だとばかり思っていたが、夜だ。少なくとも空は夜だ。

それでも町は昼なんだ。いや、朝か? 午後か?とにかく、暖かな日差しに満ちている。それなのに、空には太陽はないばかりか、星がきらめいているのだ。

さっぱり分からない。

時計を見ようと、左手を上げるが、僕の腕には時計はなかった。

「今何時?」ヒツジに訊いてみたが、ヒツジは肩をすくめただけだった。

言葉は分かっているのか? まん丸の目はウソをつきそうにないけれど、言葉が分かっている風でもなかった。

それで、コンシェルジュに訊いてみることにした。

電話には親切にも「CONCIERGE」と書かれた大きなボタンがあった。

「ハイ。コンシェルジュの田中でございます」ボタンを押すと、2コールで田中さんが出た。

「もしもし。時計を忘れてしまって……、時間を知りたいんだけど。」

「残念ですが、時間も当ホテルにはお持ち込みになれません。」

「いや、もって来なくてもいいんだ。ただ、今が何時か知りたいんだ。」

「当ホテル内には、特にこれといった時間はございませんので、便宜上お客様のお好きな時間をご利用いただければけっこうです。」

「……あの。言ってる意味がわからないだけど。」

「つまり、午前8時がご都合よろしければ、そのようにお過ごしください。午後11だとお思いなら、ご就寝いただいても結構ですし、夜更かしされても結構です。午後1時の次が、午前2時でも結構ですし、その逆でも……」

「あぁ〜……。ありがとう。」

「ごゆっくりおくつろぎ下さい。」

粘っても役に立ちそうにないので、受話器を置いた。

さっぱり分からない。

こんな風に数々の疑問が山積みになっている時に「おくつろぎ下さい」と言われた場合、どんな対応をするのが正しいのだろうか?

……あっ。電話のひときわ大きなボタンにはヒツジのシルエットが描いてある。

ちらりとヒツジの方を見た。そばにいるのに押してもな……。

気を取り直して、とりあえず外を散策してみるか。

このホテルがどんな造りで、自分がいったい何しに来たのか分かるかもしれない。

それに、手ぶらで来てしまった以上、他にすることもないし。無理に寝ても、不安が大きくなるだけだろうし。

ふと、ヒツジを見ると、本を一冊差し出していた。受けとるとサマセット・モームの「女心」だった。ここで読むにはいいかもしれない。

「なかなかセンスいいね。」とりあえずヒツジに礼を言う。

「でも、今はいいや。散歩に行くことにする」

そう言うと、ヒツジは音もなく部屋を出て行った。

外に出ると、さっきの踊り場にひとりの女の人がいた。

水色のワンピースを着た、髪の長い女性だ。

近くには彼女のヒツジがついている。

近づいてみると、彼女はお茶を飲みながら、手紙を読んでいるみたいだった。

邪魔しちゃいけないと思ったけど、声をかけてみた。

「こんにちは。良い天気ですね。」

よく見ると……、いや、よく見なくても彼女は泣いている。

目に涙がいっぱいだった。

「あぁ、ごめんなさい。邪魔しちゃったみたいだね。」慌てて言う。

でも彼女の手にあるのは、真っ白の便箋だった。なんで真っ白な便箋を見て泣いているのだろう。……もしかしたら、本人には文字が見えるのかもしれない。それとも……私物は持ち込めないはずだから、手紙を思い出しているだけかもしれない。

いずれにせよ、こんな時、どうしたらいいんだろう。慰めようにも、なんで悲しいのかヒントもない。

もしかして、彼女はこれが理由で眠れなくなって、ここへ着いたのかもしれない。この真っ白い手紙を何度も、何度も読み返し、悲しみ……もしかしたら悔やみして、それでも気が済まないのか……時が止まってしまったのか。

とにかく、僕が気安く何かを言える状態ではない事だけは確かだ。

だけど、声を掛けておいて、黙っては去れない。何か言わないと。

「あの。よくわからないけど……。元気出して。僕に何かできることがあればいいんだけど。」

(よくわからないなら、何も言うべきじゃないんだろうけど)

それでも、彼女はまったく動かず、ただじっと白い便箋を見つめている。

大粒の涙だけが、ぽろぽろと頬を伝い、水色のワンピースに染みこんで行く。

側にいたヒツジを見ると、ヒツジはじっと彼女を見つめているだけだった。彼女の要求を逃すまいとしているのか、それとも心を読みとっているのか?

でも、ちょっと見はボ〜っとしてるようにしか見えないとも、言えなくもない。

手には、フタのついたお盆を持っている。

「大変だね」ヒツジに声をかけてみた。でも、ヒツジはチラリと僕を見て、すぐに視線を彼女に戻すと、鼻をウサギみたいに2、3回ヒクヒクさせただけだった。

結局、僕にできたのは……足音をたてないように、その場から離れることだけだった。

もしかしたら、僕が何故ここに来たか分からないように、彼女も何が悲しいのか分からないのかもしれない。それでも「悲しみ」だけは感覚として彼女の中にあって、理由なんか分からなくても、とにかく悲しいのかもしれない。理由のない悲しみを止めるには、人は何をすればいいのだろう?

踊り場から階段を下りると、T字路になっている。

確か、来た時は右からだったと思う。

細い路地がゆっくりと左へカーブしていた。

反対側から馬車のような音が聞こえて来た。

振り返ると、音の主は馬車ではなく、ロバが曳く荷車だった。

野菜や牛乳のボトルが乗っている。主もなく、ロバは荷車を引いて路地の先へ消えて行った。

ひとりで、どこへ行くんだろう?

アーチの上には鳥篭がかけてあり、さえずりが路地に響いている。

なんて平和な風景なんだろう。一日ここに座っていても飽きないかもしれない。

アーチの手前に「KITCHEN」の看板が見える。

そう言えば、お腹が空いた。

「KITCHEN」の看板の店に行ってみると、中はガランとしていた。テーブルがいくつかあるものの、誰もいない。

「こんにちは! ハロー! ボンジュール! オラ! ニーハオ!」とりあえず、いろんな言葉で声をかけてみるけど、反応がない。

ヒツジが脇を通り抜けて、階段の脇に立ち、僕を促す。

「2階? 上に誰かいるの?」ヒツジは返事をしないが、そのまま上を指す。

そして、鼻を2回ヒクヒク動かした。

「それって、YESって意味?」

僕は階段を上った。

途中まで上がってから、このヒツジはジュジュか、それともさっきの女性のヒツジか気になった。

「君は、ジュジュ? それとも、別のヒツジ?」

ヒツジは鼻を2回ヒクヒクさせて、帽子のてっぺんを見せた。

帽子のてっぺんには、3色の紐を依った組紐がついている。黄色と赤と緑色だ。

これが、ジュジュのマークらしい。

「ジュジュなんだね。」

2階に上がると、そこは見晴らしのいいテラスになっていた。

「ここはいいね。気持ちよく食事ができるよ。」僕は思わず叫んだ。

振り向くと、ジュジュはガラス戸の方を指していた。

促されるままに中に入ると、そこはキッチンだった。でも、誰もいない。

いいキッチンだ。こんなところで料理を作るのも気持ちいい。いいけど?

「……もしかして、自分でつくれってこと?」

ジュジュは鼻を2回ヒクヒクさせる。ホテルなのに自炊かよっ! と、一瞬ムカついたが、ジュジュのまん丸の目を見ていると力が抜けた。何故か怒ることにエネルギーが使えない。怒りのエンジンがプスンプスンとエンストしてしまい、動かせない感じだ。やれやれ。

「わかったよ、いいよ、自分で作る。材料はどこにあるの?」

ジュジュは冷蔵庫を示した。よくみる大きな業務用の冷蔵庫だ。見覚えのあるペンギンのマークだ。こんなところにも日本製の電化製品があるのを知って、ちょっと嬉しかった。偉いぞ日本。

扉を開くと、それぞれの温度に合わせて食材がいっぱい入っていた。

そして、棚にはパスタやお米や小麦粉など、なんでもある。

よく見るとテラスを飾るのもハーブの鉢だ。

キッチンの壁には太陽熱温水器の温度計がある。夜空だけど、天気がいいから80℃のお湯が出来ているとインジケーターが教えている。

「すばらしい設備だね」

なんだかワクワクしてきた。さて、何を作ろうかな。

★サーモンと生クリームのスパゲッティー

(2人前)

生のサーモン2切れ。

生クリーム200ミリリットル(添加物なしの乳製品)

牛乳100ミリリットル

ニンニク1片

ナチュラルチーズ少々

卵1個

水菜一房

オリーブオイル(バージン)

塩・コショウ

パスタ200g

- サーモンは3〜5ミリの厚さにスライスして、軽く塩コショウしよう。ニンニクはみじん切りに、生クリームのフタは全開にしておき、水菜は3等分に切りわけておく。

- オリーブオイルを大さじ2杯フライパンに入れ、中〜弱火でゆっくりニンニクを炒める。ニンニクの香りがしてきたら、サーモンの切り身を入れ、焦げ目がつかないように静かに焼くんだ。

- サーモンに火が通ったら、生クリームを流し込みむ。生クリームのパックに牛乳を入れ、パックの中を少しゆすいで余すことなく使う。生クリームなどの栄養価の高い食品は、下水に流すと生物分解に負担をかけるからね。きれいな海はキッチンからです。

- 鍋にお湯を火にかけ塩を入れる。両手鍋なら大さじ2杯〜3杯くらい。フライパンはゆっくりとかき混ぜながら、沸騰するかしないかを維持して、5分ほど水分を飛ばしていくんだ。

- パスタは袋の表示時間より、1分短くタイマーをセット。細めの方が煮る時間が短くて、CO2の発生量を減らせる。好みが無ければ早湯でのものを選ぼう。そして、お湯の中でパスタが固まってしまうと、粉臭くなってしまうので、2、3回洗うようにほぐす。

- パスタがあと2分で茹で上がるタイミングで、生クリームに塩を加える。ひとつまみずつ入れて慎重に。塩味は舌の上ではなく、前歯の上歯茎に付けて味わうとよくわかるんだ。味が調ったら、チーズを加えコショウを4振りほど。ゆっくりとかき混ぜて溶かす。

- パスタが茹で上がったら、フライパンの火を止め、すぐにトングでパスタを入れ絡める。

- お皿にパスタを盛り、上から水菜を飾って出来上がりだ!

* POINT:ゆで汁は捨ててはいけません。ゆで汁は油を吸ってくれるので、食器を洗剤いらずで洗うことが出来るんだ。お皿にパスタを盛ったら、すぐにフライパンに注ぎクリームが固まる前にふやかすしておくと、片づけが楽。残りの湯はそのまま置いておくと、食後には温度も下がって、洗い物にちょうど良くなっているから、お皿もフォークも、ゆで汁で洗えば、パーフェクト。

パスタは2人分作った。もう1皿は……。

「ジュジュ。さっきの彼女に届けてくれる? いらないって言ったら、君が食べて。」

ヒツジにお皿を差し出すと、鼻を2回ヒクヒクさせて、ポケット(らしいところ)から携帯を出すと、少し離れたところでヒソヒソと誰かに連絡していた。

……携帯持ってるのかよ。

こうなると、もう不思議がってはいられない。

「写メとかも撮るの? 待ち受けは何?」と尋ねてみる。

ジュジュは黙って、画面を見せてくれた……。子羊の写真だった。

「えっ? 君の子供?」

ヒクヒク

「大人だったんだな?」

ヒクヒク。

絶句していると、別のヒツジがやって来た。帽子の組紐は水色と白と紫だった。

ヒツジはチョンと膝を折ってお辞儀した。……ってことはメスなんだろうな。見かけはまったく一緒だけど。

「さっきのヒツジ?」

ヒクヒク。

黙って、皿を渡すと、深々とお辞儀をして受けとって行った。

「食べてくれるかな。あっ、味見してなかった。でも大丈夫だ。いつも作ってる料理だし。友だちには評判いいんだ。」

テラスのテーブルには、1卓だけクロスがセットされていた。料理をしている間にジュジュがしてくれたのだろう。席に自分の皿を運んで座ると、今度は何処からかメニューを持ってきた。

「なんだ、飲み物は注文できるの?」

ヒクヒク。

メニューをざ〜っと見渡したが、アルコールは一切なかった。ワインのかわりに、荘内のヤマブドウだの、甲府白ブドウだのという葡萄ジュースが10種類以上あった。コーラも無い。ここには、コカコーラvsペプシの争いも無いみたいだ。

「じゃ、ガス入りのミネラルウォーターをちょうだい」

心地良い日溜まり。暑くもなく、寒くもなく。ときおり吹く風は涼しく、なんていい気候なんだ。空は……満天の星空だけど。

それにしても、この光はどこから来るのだろう?

本当は、呑気に飯なんか食ってる場合でもないのだけど、ここが何処だかも分からないんじゃ、僕にはどうしようもない。それにどの道、腹は減るし、ご飯は美味しく、楽しく食べなくちゃ。

パスタを口に運びながら、景色を眺める。海には小さな漁船が数隻浮かんでいる。下の方に城壁がちょっと見える。あれを辿ればレセプションに付くだろう。後で行って、帰りのタクシーを予約してこよう。今日は1泊して、ここへ招いてくれた人と会えても、会えなくても明日帰ることにしよう。ここなら、久しぶりにゆっくり眠れそうだし。

食事の後、暫くボンヤリとして、それから、ちょっと散歩して部屋に戻って一眠りすることにした。

キッチンを出て、右に向かって歩いて行くと、前方から悲しげな声が聞こえて来る。

「困るんですよ。

あ〜どうしよう。

なんとかなりませんか?

でも、でも、

持ってないんですよ」

何事かと足速に近づいてみると、

一人の若者が頭を抱えながらベンチにへたり込んでいている。

「どうしました?」

若者は僕を見上げると、すがりつくような顔で言う。

「書類がないんです。」

書類? 私物は持ち込めないんじゃなかったか?

「書類なんて、持ってきたの?」

「いいえ、この人が書類が必要だって言うんです。

でも、僕持ってないから……。」

若者が指さす先にはチーク枠のアーチ状の窓がある。

中に初老の男性がいる。なにやら難しい顔で仕事に専念しているようだ。

しかし、のぞき込んでみると、男の手元には真っ白なホテルのメモパッドがあるだけだ。

「あのぉ、通りがかりの者なんだけど、なんだかこの人困ってるみたいですよ。」

暇なのでちょっとお節介を焼いてみた。

男はいかにも面倒くさそうに、チラリと僕を見ると、また何も書いていないメモに目を戻す。

「知らないね。ワシは書類を受けとるだけだ。その書類がキチッと書き込まれていれば受理するし、いなければ受理しない。」

でも、何かおかしい。私物は持ち込めないホテルで書類?

それに、宿泊客に嫌がらせのような返事しかしないスタッフがいるのか……?

二人を交互に見比べてピンと来た。

恐らく、この爺さんも客だ。眠れない客なのだ。

若者に振り返り、諭すように訪ねる。

「君が困ってる書類って、本当に君は何だか知らないのかい?」

「知りません。この人に話しかけたら、書類を出せと言われたんだけど、あぁ、僕は書類をどうしたんだろう! まったく記憶がないんです!」

「……そしたら、必要ないんじゃないか?」

「でも、書類ですよ!書類! 書類に必要も必要ないも無いじゃないですか!」

それを聞いて爺さんも立ち上がって身を乗り出した。

「そうだ。書類は必要だから書類なんだ。君はまったく分かってない。」

なんて、バカ気た会話なんだろう!

辺りを見回して、若者のヒツジを探した。

ヒツジはちょっと離れた植え込みに座っていた。この不毛な会話は相当長く続いているのだろう。ちょっと飽き飽きしているように感じた。

「ねぇ、ヒツジくん。この人の書類って必要なモノなの?」

ヒツジは1回まばたきをした。

やっぱり。そんなものないんだ。

ようするに、この二人は立場は違うけど、書類のことで眠れなくなってここへ来たんだ。そして、記憶もないのに、やっぱり書類にこだわっている。

体質なのか? 宗教なのか?

まったく。世の中にはこういう人が多いんだ。書類、書類って、書類が一番大事になっている。大事なのは『なんの為に書類が必要か』ってことで、書類自体じゃないのにだ。

おまけに書類の内容が事実かどうかより「書式通りに書かれているか」のほうが重要と来ている。さらに言えば、そんな書類が現実的に意味が無くなっても、現実より重要と来てる。

僕は若者の横に座って肩をしっかり抱いた。

「いいかい、君は忘れちゃったんだろうけど、書類は廃止されたんだ」

若者はビックリしたように僕を見上げる。

「廃止? どうして……でも、書類がないと何もすすまないし、僕は困ります」

「知らないのかい? COP25で資源保護の為に世界的に書類は禁止になったんだ。それで、年間東京都の面積の10倍の自然林が保護できるんだ」

「COPって……。国連気候変動枠組条約の締約国会議のことですか?」

「そう! 知ってるじゃん。だから書類を君が持ってないのは当然だよ。だから、問題解決だ。君にはもう書類を出す義務がない」

「義務がない? でも、あの人は書類が……」

若者は不安気に窓の中の受付ぶった爺さんを見た。

爺さんは感心がない風を装っていたが、明らかに僕らの会話に興味津々のようで、耳をこちらに突き出すようにしている。

「あの人は、そもそも君が書類を出す義務があるかも知らないんだ」

「そうなんですか?」

「そう。君には義務がない。僕にもないし、ヒツジにもない。見てごらんよ。君以外は誰も、書類のことなんか気にしてないよ。あの爺さんだって、書類を出せとは言ったけど、自分の書類のことなんか気にも留めてないだろ?」

若者は暫くじっと、書類爺さんを見つめて、また疑わしそうに僕を見た。

僕は、若者にグッと顔を近づけて瞳の真ん中に向けて、もう一度繰り返した。

「君にはもう書類に関わる義務はないんだ」

若者は、まるでその言葉を自分の瞳に閉じこめるかのように硬く目を閉じ、うつむくと、

「僕に義務はない。」とつぶやくように言った。

やれやれ。

僕はすぐに立ち上がって、爺さんの前を通り過ぎて、ロバの向かった方へ歩きだした。本当は爺さんに悪態のひとつでも投げつけたかったが、止めておいた。

でも、10メートルも離れないうちに、また情けない声が聞こえてきた。

「でも、でも、でも、あの人は僕に義務はないって!」

「知らないね! 書類は提出されるモノで、ワシはそれを確かめるだけじゃ、義務とかなんかは、おエライさんに訊きくんだな!」

「書類がなくてはダメですか?」

「あたりまえだろ、書類なんだ。だったら君はなんの為に居るんだ? 書類を出せないんなら帰りな。ワシは忙しいんだ」

やれやれ。

……結局、彼等はあれが好きなのかもしれない。

しばらく真っ直ぐ歩いて行くと、今度は奇声が響いて来た。

小さな女の子が遊んでいるようだ。

何か楽しいことがあるのだろうか?

ブラブラと声の主を求めて進んで行くと、噴水のある小さなパティオに出た。

そこには、縞々のタイツをはいた女の子が、噴水に向かって笑っていた。

よかった、今度は問題なさそうだ。

「やぁ、楽しそうだね! なに?」

女の子の隣に行って、噴水の中を覗いてみた。

「お水がキラキラしてるの!」

女の子は水面に映る僕の影に向かって元気な声でそう言った。

「お水が?」

僕が不思議そうな顔をしてそう言うと、

女の子は顔を上げ真っ直ぐに僕をみて、楽しそうに笑った。

「ウソ。あのね。フフフフ。何にもないんだよ。」

「何にもないの?」

これまた、クイズみたいだ。

「私ね、つまんないから、面白いことがあった時のために練習してるの!」

「?練習で……笑ってたの? ハハハハ。それはいいね。」

「でしょ? ここは何にも起こらなくてスッゴクつまらないのよ。遠くにも行けないじゃない? 私のお部屋あそこなの」

少女が示したのは、噴水のすぐ左後ろの窓だった。

「きっと、パパが迎えに来ると思うから。ここならすぐにわかるでしょ?」

少女はちょっとの間、僕をジッと見つめて、

「おじさん子供いる?」

と僕に質問した。

「いや、結婚してないと思う。」

「そう、残念ね。誰かに愛されるって、良いモノだってパパが言ってたわよ。それで子供が生まれると、2倍愛されるから、銀行に入れておくよりぜんぜん良いって!」

「銀行に? ハハハそれはいい考えだね。持ってるだけだと減っちゃうかもしれないしね。」

「それで、お父さんは何処へ行ったの?」

辺りを、見回してみる。やっぱり、彼女のヒツジが1頭いるだけだ。

「知らない。パパがここで待つように決めたんだと思うの。だから、ここで待ってなくチャ。」

「君も一人で来たの?」

「そう。バスで来たのよ。何処でバスに乗ったのかは覚えてないんだけど……。おじさんも一人?」

僕と似たようなもんだ。

このホテルで、まともに会話が出来るのが、こんな小さな女の子だけなんて、おかしな話しだ。それでも、話せるっていうのは、楽しい。特に相手が向日葵さん(陽気な人)ならね。

僕らは噴水の縁に腰掛けて、話しを続けた。

「お母さんは?」

「お母さんは居ないの。ずっと前から。」

「そう、ごめんね。」

しまったな。たいていの子は、身近な存在から話しをするものだ。だから、お父さんの話を一番にしたら、お母さんの話しは注意しないと。まいしてやこんな風にストレートに質問するのは……大人じゃない。

少女は眉間にシワを寄せて、ぷいとそっぽを向いた。

「どうして、大人の人は、いっっつも同じ質問して、それで謝るのかなぁ。それ、私だいっ嫌いなんだ。すっごく嫌な気分よ。おじさんだって、あなたの名前は?って訊かれて、それで答えて、ごめんねって言われたら嬉しい?」

「嬉しくないな。」

しまったな。

「でも、パパは迎えにくるわ。だって、いつだって迎えにくるもの。」

少女は身を乗り出して、噴水の水をいじりながら、自分に言い聞かせるようにそう言った。それはそうだ。こんな小さな子が、一人じゃ不安だ。いくらヒツジが一緒でも。

「絶対来るね。僕がもしお父さんだったら、間違えなく迎えにいくもの。」

「だよね!」

少女はクルリと振り返り、またもとのテンションでそう言った。

「大人的にあらゆる条件を考慮しても、……迎えに来るとしか考えられないからね。」

僕は精一杯気を利かせて、肯定的に話しを進めた。いい感じだ。

「すごい! 大人的にコウヨしてもやっぱりそうでしょ!」

「ねえ、おじさんも一緒に練習しようよ!」

少女は満面の笑みで叫んだ。

「そうだね。じゃぁ、ビックリするくらい嬉しいことがあって、喜ぶ練習しようか。」

「それいい! すっごくいい!」

そうして、僕らは思いっきりビックリして、笑う練習を何度もした。はじめは手を胸の前で組んだりしてたけど、しまいには両手を上げてジャンプしながら、パティオ中を駆け回った。そして、だんだんと本当に凄いことが起こったような気分になった。こんなに楽しいのは、久しぶりな気がする。

ひとしきり笑うと、案の定僕の方が先にくたびれてしまった。

「もう、ダメだ。こんなにビックリしたら、死んじゃうよ。」

「だめねぇ。クスクスクス」

2人で噴水の縁に座って、僕はヒツジたちにお茶を頼んだ。

「あのね。アプリコット・ティーに、干し梅を入れてくれる?アイスでね」

「何それ?」少女は目をキラキラさせて質問した。

「え〜とね。名前は知らないんだけど、随分前にボルネオに行った時、ホテルで飲んだんだ。すっごく美味しいよ。」

「干し梅って酸っぱくない?」

「酸っぱくないよ。砂糖漬けのやつだから。」

「じゃ、私も!」

ヒツジは2頭仲良くどこかに消えると、1分くらいでそれぞれお盆にティーカップを乗せて戻って来た。」

僕らはお茶を飲んで、昔のアニメの話しをした。

少女のパパは「紅の豚」が好きだというが、『勝手なことばっかりして、愛してくれないブタなんか、ちっとも格好良くないのにね』と言った。

そして、大きくあくびをすると、

「眠くなっちゃった」と言って、僕の隣でコロリと横になった。

彼女の頭が、噴水の縁に着くか着かないかの絶妙なタイミングで、ヒツジが枕をさし出し、少女の小さなブロンドの頭がフンワリと枕に埋まった。

「おやすみ」その横顔に僕は言う。「おなすみなさ〜い。」笑いながら、少女はス〜っと眠りに吸い込まれて行った。

少女が眠ってしまうと急に噴水の音と小鳥の冴えずりが大きくなったように感じる。

誰かに「おやすみ」を言うのがこんなに幸せなことだなんて、今まで思ったこともなかった。少女のヒツジが満足そうに、寝顔に見入っている。

「部屋に抱いて行こうか?」ヒツジに訪ねると、ヒツジは首を大きく横に振り、1回瞬きした。そして、どうぞ行って下さいとばかりに、路地へ手の平を向ける。

「そう。じゃあ、よろしくね。僕のお姫様だから、くれぐれも頼んだよ。」

ヒソヒソ声でヒツジにそう言うと、僕は腰を上げる。

そして、路地へと入りかけたとき、心臓が大きくドキンと脈打った。

僕は慌てて後ろを振り返る。

美しい花に囲まれた噴水の縁で、まだ少女は眠っている。

……ここは、眠れない人が来るホテル。でも、眠れない記憶は消されている……。もしかしたら、彼女が眠れない理由は……『帰らないお父さんを待ち続けている』からかも知れない。

なんてことだろう!

そうだとしたら。少女は信じ続けている。

お父さんは必ず迎えに来ると。

喜ぶ練習までして!

もし、お父さんが亡くなって、そのショックで眠れないのだとしたら?

現実を受け止めたくなくて、眠らずに待っていたのだ。

両手の指先が痺れだし、爪の間から何かが流れ出すような感覚に襲われる。

『悪魔の糸引き車』だ。悪魔が僕の指先から運命を抜き取り、糸引きにかけている。スルスルスルっと運命が紡がれ、僕はただじっとそれを眺めるだけで、何もできない。自分の指先からこぼれるものすら、止められないのだ。

悪魔はそれをみて微笑む。

「絶望しなさい」と、微笑む。

僕は……なんてことをしてしまったのか!

もし、ここが本当に眠れない人が来るのであるなら、眠ってしまったら、このホテルに居られなくなるのか?

だとすると、僕は彼女を現実に戻してしまったことになる。ここに居れば幸せなのに!

よりによって『ビックリするくらい嬉しいことがあって、喜ぶ練習』だなんて。希望を抱いて目覚めた世界で、願いが叶わない現実に投げ込むような真似を……。

僕はコンシェルジュのところへ大急ぎで走った。

階段を一気に飛び越え、肩を壁にするように、細い路地を突っ切り、分かれ道で道を選ぶこともなく、だただだ目につく方向へと、とにかく走った。

迷路のような路地を、下へ下へ。

どこをどう走ったか、覚えてないけど、坂が終わり、

ようやくホテルを囲む城壁に出た。

これを右へ行けばレセプションに着くはずだ。

しかし、城壁はただ続くばかりで、なかなか扉にたどり着かない。

息が続かない。

どのくらい走ったか、やっと、それらしき塔が見えてきた。

つづく